鍵庄

冬から春にかけてはのりの収穫シーズン。一大産地である兵庫県明石市の海では、のり摘みの船が慌ただしく行き交う光景を目にすることができます。漁師さん自慢の「一番摘み」は、のりの中でも極上品。パリッと音を立てる歯切れの良さと上品な磯の風味は、海が育てたごちそうです。

鍵庄

兵庫県明石市貴崎3-21-28 078-945-5353

http://www.kagisho.co.jp

創業は1977年。のりの加工・販売を行う会社。明石海峡周辺で採れる良質なのりのなかでも「一番摘み」にこだわり、無名に近かった「明石のり」の名を全国へと広める。黒く艶やかな色、歯ごたえと口どけの良さを備えた同社ののりは、家庭で親しまれるだけでなく、贈答用としても珍重される銘品。近年はのりの新たな可能性を求めて研究を進め、スキンケア商品開発へとすそ野を広げている。

兵庫県は生産量第2位

出来立ての味付けのりを試食。普段食べ慣れたものよりも一層香ばしく、味も少し濃く感じられました。

日本有数の豊かな漁場として知られる兵庫県の明石海峡。豊富なえさを食べ、厳しい潮流に鍛えられた明石産の鯛やタコは、味が良く身がしまり、絶品なことで有名。築地でも高値で取り引きされる高級ブランド食材です。鯛、タコに次ぐ地元自慢の味といえば「明石のり」。日本におけるのりの生産量で、兵庫県はトップクラスを誇っています。

日本ののりの産地として広く浸透しているのは、佐賀県、福岡県、熊本県の九州有明3県。この地域で誰もが知る「有明のり」は生まれ、その生産量は全国シェアの50~60%を占めています。なかでも佐賀県の生産量は全国ナンバーワン。日本を代表するのりの産地です。一方、兵庫県の生産量は全体の17~18%で国内第2位(平成24年度)。有明のりと比べると知名度は低く、うち約40%が明石産であることも意外と知られていません。しかし、品質は有明のりに負けず劣らず。明石海峡の速い潮流や寒い季節風にもまれて育った明石のりは、肉厚で歯切れが良く、深みのある色艶が独特で、天然の旨みをたっぷりと含んだしっかりとした味わいが特徴です。

一番摘みにこだわる理由

創業者である現社長の地元産にかける愛情が感じられる一番のり。

1977年より明石でのりの加工・販売を行う「鍵庄」は、創業以来明石のりの中でも極上の「一番摘み」にこだわってきました。一番摘みは新芽とも呼ばれ、お茶でいうところの新茶のようなもの。のり網から一番初めに刈り取ったのりだけをこういいます。食べると柔らかくて口どけが良く、舌の上でほろほろとほどけていくのが印象的。旨みも強く感じられます。「当社は一番摘みのなかでも、さらにとびきり品質の良いものだけを選りすぐって使っています」と話すのは、取締役の入江雅仁さん。のりの刈り取りは、通常1枚の網で7、8回程度行われますが、回数を重ねていくほどに硬くなり、口どけが悪く食感はガサガサに。さらに味や香りも感じにくくなってきます。高い品質を維持するためには、一番摘みだけを使うのが理想ですが、全体の5%程度ともいわれる程で大量仕入れは困難。さらに、値が張る、扱いづらくロスが多いなどの理由で、なかなか手が出ない業者も多いと聞きます。しかし同社は創業以来、頑なまでに一番摘みに思いを寄せてきました。そこには、創業者である現社長の地元産にかける愛情があると、入江さんはいいます。

「社長は創業当初、現在のように販売中心ではなく、のりの加工を請け負う仕事をしていました。いろいろな種類ののりを預かり、日々同じように加工をするなかで、焼き色がすごく良いもの、味見をするととてもおいしいものなど、さまざまな違いに気づくようになったそうです。味も見た目も別格と感じるのりを追求していくと、それは漁師さんたちが新芽と呼ぶ一番摘みだということがわかって。こんなにおいしいものが地元で採れるなら、ぜひ世の中に広めたいという気持ちから、仕入れや販売のリスクを受け入れてでも自らの会社で小売りを始めるという決意に至ったわけです」

当時は兵庫県でのりが収穫されていることも、明石が良質なのりの産地であることも、世間では今以上に知られていないころ。地元の名を売っていくと同時に、業務用が主だった兵庫県産ののりの価値を贈答品としても高めたいと、商品に「一番摘み明石のり」と記してブランド化に乗り出しました。こうした思いが少しずつ実を結び、明石のりの評判は人々に知られるところとなりました。

瀬戸内海での のりの養殖

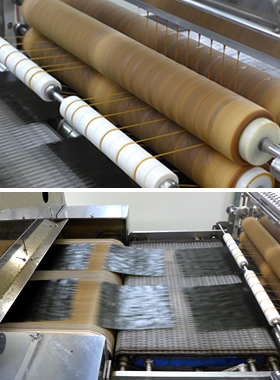

のりを高温で焼いてから、まんべんなくたれを付け、乾燥させると風味豊かな味付けのりの完成。

瀬戸内海でのりの収穫が始まるのは12月。漁期を終える4月ごろまで、のりを刈り取るもぐり船が活躍します。もぐり船はのり網の下に潜り込んで、適採機という機械を使い、船底いっぱいに効率良くのりを採取。その後、撹(かく)はん、抄(す)き、脱水、乾燥、剥(は)ぎの工程を経て板のりに形成され、入札後に加工先へと出荷されます。のりにはいくつかの品種がありますが、現在明石で採れるものはスサビノリという品種。環境の変化に強く育てやすいことから、全国的にもほとんどがスサビノリで、日本で養殖されている品種の95%以上を占めています。

日本でのりの養殖が始まったのは江戸時代。徳川幕府にのりを献上するため、東京湾で養殖が行われるようになり、その後全国へと広まりました。そのころ一般的だった品種はアサクサノリ。昭和30年ごろまでは養殖されていましたが、病害に弱く手間がかかるために減少。今では絶滅危惧種に指定される希少な品種となりました。昭和に入るとのりの生態研究が進み、第二次世界大戦後は養殖技術も躍進。アサクサノリからスサビノリへと品種が移り変わったことも生産量の安定につながりました。全国の産地のなかでも有明海は、恵まれた環境を味方に大きく発展。穏やかな浅瀬は海上にのり網を張りやすく、6mもの干満差により、海水の栄養分を吸収しながら太陽の光もたっぷり浴びることのできるため、のりの健やかな生育に適していました。

一方、明石でのりの養殖が始まったのは1960年ごろ。しかし有明海とは違い、明石海峡は潮の流れが速く海底が深いのが欠点で、有明で行われている支柱式養殖(漁場の海底に支柱を建て、のりの胞子が付着したのり網を海上に水平に張り込んでいく方法)は不向き。特有の強い風にあおられ、網が流されてしまうこともたびたびあり、最初のころは収穫量もわずかでした。その後、飛躍的に養殖技術が進歩し、浮きを浮かべてアンカーで固定させ、のり網を海上に張る浮流し方法と呼ばれる養殖方法が普及してからは収穫量が上昇。明石の漁場のなかでも林崎や明石浦は、有名な浜の仲間入りをするまでに発展を遂げています。豊潤な海で育まれた明石のりは、栄養価に優れ、品質も格段にアップしました。

味付けのりvs焼きのり

製造はほとんどが機械に任されていますが、のりをペットボトルに詰める繊細な作業は人の手で行われています。

入江さんの計らいで、特別に工場を案内してもらいました。ラインは味付けのりの製造の真っ最中。ほんのり芳ばしい香りが辺りに漂っています。焼きのりは製造過程で味をつけず、味付けのりは焼きのりに、しょうゆ、さとう、みりんなどで味をつけたもの。どちらが好みかは人によって分かれるところです。そこでふと気になったのが、関西人は味付けのりを好み、関東人は焼きのりを好むというセオリー。実際のところを入江さんに尋ねてみました。

「鍵庄では味付けのりの売り上げが9割くらいで、圧倒的な人気です」と予想どおりの答え。「でも、味付けのりを最初に開発したのは関西の店ではなく、東京の老舗のり店といわれているんです」と意外な事実が。味付けのりは、明治天皇が京都に行幸する際の手土産を、付き人だった山岡鉄舟が山本海苔店に依頼したのがルーツとか。「ほんのりした香りと旨みを味わう焼きのりは、だし文化に馴染んだ関西人には物足りず、旨みがはっきりと舌に残る味付けのりが好まれたんじゃないでしょうか」と入江さん。そんな入江さんも関西人らしく味付けのり派。小学生のころは、味付けのりのもみのりを袋にがさっと詰めて遊びに行くのが定番だったそう。「大人になった今は、卵かけごはんにのりを巻いて食べるのがお気に入りです。社員それぞれに自分流ののりの食べ方があるようですが、私はシンプルに味わうのが一番だと思いますよ」。

海の栄養不足がのりに影響

佃煮には、前どれ(目の前の海でとれたもの)のタコや茎わかめを加えたものも。もちろん一番摘みの明石のりを贅沢に使用しています。

のりは、たんぱく質やカルシウム、ビタミン、ミネラル、食物繊維、必須脂肪酸をバランスよく含む自然食品です。その実力は「海の緑黄色野菜」や「海の大豆」とも称されるほど。カロリーも低く、生活習慣の予防にもつながると期待され、毎日食べることで私たちの健康を支えてくれます。

このようにのりの栄養価が高いのは、太陽のエネルギーと海に宿る栄養塩(植物プランクトンや藻類が成長するのに欠かせない窒素やリンなどの主要な栄養素)をたっぷりと吸収しているから。しかし近年、海の環境の変化がのりの生育に影響を及ぼしているといわれています。その一因を、入江さんの話のなかからからうかがい知ることができました。 「昔は海中にのりの生育に欠かせない栄養塩が豊富でした。おかげでプランクトンの大発生が赤潮を引き起こしたりもしていましたね。このころの上等なのり(焼く前)は黒い中に青紫の色が混じったような色で美しく光っていたと漁師さんから聞いたことがあります。でも今は海がきれいになりすぎて、黒いのりを作るに必要な栄養塩が足りなくなるのがとても早い。網を引き揚げてものりの色が黄色っぽかったり、もちろん板のりにしても色が薄かったりと色落ちが問題になっています。のりはやっぱり見た目も重要。色艶が良くないと値が付きません。雑草が1本も生えない畑では野菜ができないのと同じで、きれいすぎる海ではのりの生育もうまくいかない。なかなか黒々とは育たないんです」。組合や漁連では、美しい海を守りながら、のりの被害を軽減するための調査やさまざまな対策が進められています。

のりの可能性を追求して

自然派スキンケア「HADA」はのりから抽出した天然保湿成分ポルフィランを配合。肌にやさしく心地良い使用感です。

鍵庄では、のりの可能性を広げる活動にも積極的です。1つは美容分野への取り組み。豊富な栄養成分を活用したスキンケア商品の技術開発に力を注いでいます。同社が着目したのは、のりに含まれている天然保湿成分ポルフィラン。創業から25年ほど経ったころに研究職の人材を思い切って採用し、のりからこの成分を抽出することに成功。自然派スキンケア商品「HADA」が誕生しました。ふっくらとハリのあるみずみずしい肌へと導いてくれると好評で、最近ではエステサロンなどでも取り扱われるなど、少しずつ脚光を浴びるようになりました。ポルフィランは、本来なら値段が付かず処分されてしまう色落ちのりからでも同様に抽出できることから、資源の活用という点でも、今後のさらなる展開に期待が寄せられています。

工場の横には直売所を併設。直売所でしか購入できない商品もあり、お客さんが途切れることなく来店していました。

そして、もう1つがパウダーのりの発案。もともとは「たっぷりミネラルを含んだのりを離乳食にも使ってもらいたい」という社長の声がきっかけだったそうです。既存の商品は赤ちゃんには食べにくく、のりの細胞壁が消化吸収の妨げになるというのが難点でした。そこで試行錯誤を重ねた結果、たどり着いたのがのりをパウダー状にするという方法。粒子を細かくすることで身体への吸収を促し、料理にも手軽に利用しやすくしました。パウダーのりは、思いがけず自社商品の拡大にも大きく貢献。そばやそうめんに練り込んだり、かりんとうやソフトクリームといったお菓子に加えたり、タブレットタイプの健康補助食品にも応用されています。

食卓に馴染む商品を提供

ペットボトルのパッケージに入った、一番摘み明石のりfor kids。同社ののりは一時期、市内の小学校の給食にも採用されていました。

鍵庄ではこれまで、味の良さと安全を第一に、時代の流れに沿った親しみを感じてもらえる商品づくりを進めてきました。とりわけ他社と一線を画したのが、焼きのりと味付けのりのパッケージです。のりといえば数枚ずつ個包装され、さらに大きなカンやビンに入っているのがそれまでの一般的なスタイルでした。これでは食卓やキッチンで幅をとり保管場所に困るうえ、食べるときにもいちいち手間がかかります。そこで同社では、軽くて扱いやすく、目につく場所に置いてもじゃまにならないペットボトルを採用。好きな枚数を引き出して食べられるよう個包装も省きました。パッケージをスマート化したことで気軽感を打ち出すことに成功。のりのイメージを変えることにもつながりました。

おにぎらず専用ののりは最近の自信作だそう。焼きのりより味わい深く、じわじわと人気が広がっています。

また「子どもがおやつ代りにのりをバリバリ食べる」というお客さんの声をヒントに生まれた商品もあります。それが、しょうゆを使わず、かつお節や昆布の旨みでやさしく味付けした子ども向けののり「一番摘み明石のりfor kids」。国産原料にこだわり化学調味料無添加にすることで、子どもの健康に敏感なお母さんも安心して与えられるように配慮しました。

最近は、ごはんと具を挟んでのりで包むだけの「おにぎらず」が大ブレイクしていることを受け、専用のりの販売を開始。やや厚めののりを選別して使用することで巻きやすくし、淡路の藻塩と一番搾りごま油でほんのり味付けしてあるため、ごはんや具の味を引き立てくれます。さらに、油の効果で形がきれいに決まり、ラップからはがしやすいことから、使い勝手の良さが喜ばれているそうです。

このように、のりの新たな魅力を発信する商品が次々と登場しているのに反して、家庭でののりの消費の落ち込みは深刻。業界全体に打撃を与えています。「今ののり業界は、コンビニのおにぎりに支えられているといっても過言ではありません。家庭でのりを食べる世代は50代以上が中心。若い人は少しずつ米を食べなくなっていますし、考えればのりがなくても食事は完結しますから」と肩を落とす入江さん。でも、と続け「私はこれまで、のりが嫌いで食べられないという人に出会ったことがないですし、これほど万人受けする食べ物はないんじゃないかと思っています。おにぎりが日本人のソウルフードなら、添えられているのりもまた同じ。日本の大事な食文化の一つとして、おいしいのりを次の世代に残していく使命が私たちにはあると考えています」。